Q1、什么是茶樹?

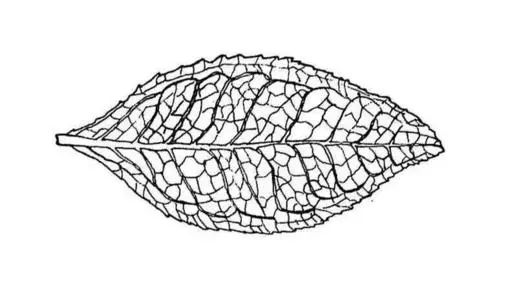

茶樹是我國重要的經(jīng)濟作物,屬于常綠木本植物,茶葉邊緣有鋸齒,葉脈多為7~10對,為網(wǎng)狀脈,即葉片主脈明顯,側(cè)脈呈≥45角伸展至葉緣2/3的部位,向上彎曲與上方側(cè)脈相連接,構(gòu)成網(wǎng)狀系統(tǒng),這是茶樹葉片的一個鑒別特征。茶樹花一般為白色,種子有硬殼。茶樹在植物分類系統(tǒng)中屬于種子植物門,雙子葉植物綱,山茶目,山茶屬。

1753年,瑞典植物學(xué)家林奈(Carl vonLinne)把茶樹定名為Thea Sinensis,意為原產(chǎn)于中國的茶樹,后又改為Camellia Sinensis。后確定了茶樹的學(xué)名為:Camellia Sinensis(L.)O.Kuntze,沿用至今。茶樹的芽葉和嫩梢經(jīng)加工后就成了茶葉。

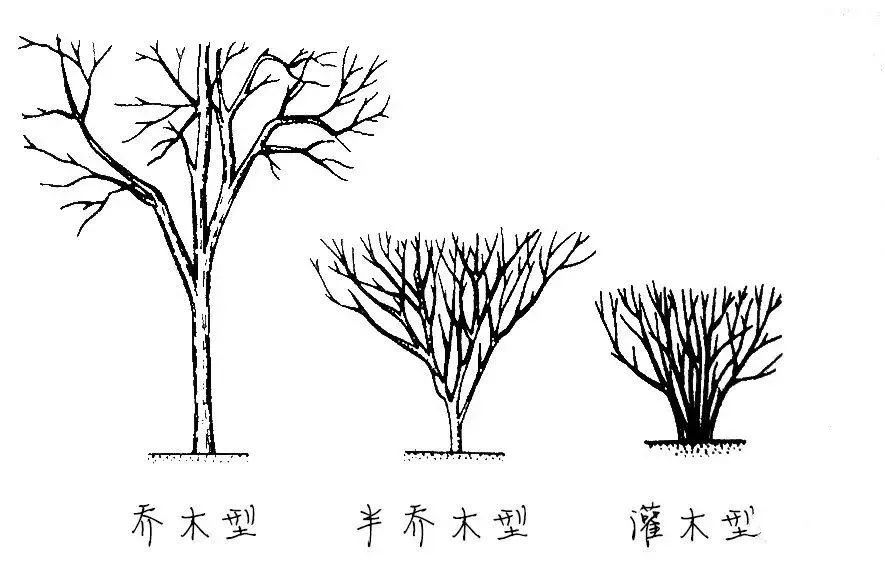

Q2、茶樹有哪些類型?

依樹型分,茶樹有喬木型(主干明顯,植株高大)、小喬木型(基部主干明顯,植株較高大)和灌木型(無主干,植株矮小)三個類型;

依葉片大小分,茶樹有特大葉型(葉面積≥60cm²)、大葉型(40cm²≤葉面積<60cm2)、中葉型(20cm²葉面積<40cm2)和小葉型(葉面積<20cm2)四類。

Q3、我國有哪些地方發(fā)現(xiàn)了野生大茶樹?

我國發(fā)現(xiàn)野生大茶樹的地方很多。除云南的西雙版納和普海地區(qū)發(fā)現(xiàn)有樹齡千年以上的野生大茶樹外,云南的昭通、金平、師宗、瀾滄、鎮(zhèn)康,貴州的赤水、道真、桐梓、普白、習(xí)水,四川的宜賓、古藺、崇慶、大邑,廣西的鳳凰、巴平及湖南的城步、汝城等地,均發(fā)現(xiàn)有高7~26米的野生大茶樹。

Q4、為什么說中國是茶的故鄉(xiāng)?

我國豐富的茶葉史料和現(xiàn)代生物科學(xué)技術(shù)的鑒定結(jié)果,都證明中國是茶的故鄉(xiāng)。①我國有最早的關(guān)于茶的歷史史料記載,如公元前的《詩經(jīng)》和《爾雅》已有關(guān)于茶的記述;漢陽陵出土了全世界最早的茶葉樣本,距今已有2100余年;到公元758年左右,唐代陸羽《茶經(jīng)》更明確記載:“茶者,南方之嘉木也,一尺、二尺乃至數(shù)十尺,其巴山峽川,有兩人合抱者。”②我國西南的云貴高原是茶樹的起源中心,那里有得天獨厚、適于茶樹繁衍的自然條件,云貴高原至今尚留存許多古老的野生大茶樹;③各種語言中“茶”的讀音,都是我國茶字的譯音。

另外,茶樹原產(chǎn)于中國,傳播于世界。當(dāng)今傳布于世界五大洲的茶種、種茶技術(shù)、制茶方法、品茶藝術(shù)以及茶的文化等,都起源于中國。因此說中國是茶的故鄉(xiāng)。

Q5、 為什么說茶樹的原產(chǎn)地是我國西南地區(qū),有何依據(jù)?

我國西南的云貴高原,是茶樹原產(chǎn)地。其依據(jù)是:第一,茶在植物學(xué)分類中屬于山茶科山茶屬,而世界上的山茶科植物主要集中在我國西南地區(qū)的云貴高原。山茶科植物共23屬380多種,我國西南地區(qū)至今已發(fā)現(xiàn)15屬260多種。近現(xiàn)代在云南、貴州、四川等地考察發(fā)現(xiàn)有大量的野生大茶樹分布。

第二,目前云貴高原保存有世界上數(shù)量最多、樹型最大的野生大茶樹,這也說明茶樹原產(chǎn)于我國西南。

第三,根據(jù)古地理古氣候資料分析,云貴高原部分地區(qū)沒有受到地殼動態(tài)變化的影響,避免了第四紀冰川運動對某些樹種的毀滅,被保留下來的古老樹種特別多,水杉、銀杉、銀杏、爪哇紫樹、爪哇苦木等被稱為“孑遺植物”的第三紀樹種。作為熱帶雨林氣候區(qū)生長的茶樹,亦只有在云貴高原未受到第四紀冰川覆滅的生態(tài)環(huán)境下,才能生存和繁衍。

Q6、中國現(xiàn)代茶區(qū)是如何劃分的?

中國現(xiàn)代茶區(qū)的劃分是以自然生態(tài)氣候條件、產(chǎn)茶歷史茶樹類型、品種分布和茶類結(jié)構(gòu)為依據(jù),劃分為4大茶區(qū),即華南茶區(qū)、西南茶區(qū)、江南茶區(qū)和江北茶區(qū)。

Q7、全世界第一部茶學(xué)專著是什么?

中國第一部也是世界歷史上第一部茶學(xué)專著是陸羽所著的《茶經(jīng)》。此書初稿完成于公元8世紀唐代宗永泰元年(765年),經(jīng)幾度修改,定稿于780年。《茶經(jīng)》全書分三卷十章,共7000余字。其內(nèi)容為:一之源,二之具,三之造,四之器,五之煮,六之飲,七之事,八之出,九之略,十之圖。《茶經(jīng)》系統(tǒng)地敘述了茶的名稱、用字、茶樹形態(tài)、生長習(xí)性、生態(tài)環(huán)境以及種植要點,介紹了茶葉對人的生理和藥理功效,論述了茶葉采摘、制造、烹煮、飲用方法、使用器具、茶葉種類和品質(zhì)鑒別,搜集了我國古代有關(guān)茶事的記載,指出了中唐時期我國茶葉的產(chǎn)地和品質(zhì)等,是我國歷史上第一部茶葉百科全書,也是全世界第一部茶學(xué)專著。

《茶經(jīng)》與美國威廉·烏克斯的《茶葉全書》、日本高僧榮西和尚的《吃茶養(yǎng)生記》并稱世界三大茶葉經(jīng)典著作。

Q8、中國古代茶圣是誰?

中國古代茶圣是陸羽。陸羽(733-804年)字鴻漸,唐代竟陵(今湖北天門)人。他是個棄嬰,由智積禪師撫養(yǎng),做小和尚,他不愿學(xué)佛而喜茶。因安史之亂,陸羽流落湖州,隱居暮溪。數(shù)十年中,他深入茶區(qū),考察茶事,躬身實踐,總結(jié)經(jīng)驗,于唐德宗建中元年(780年)定稿并出版了世界上第一部茶學(xué)專著《茶經(jīng)》。這部專著的問世,有力地促進了茶葉生產(chǎn)和茶文化傳播,因而陸羽被世人稱為“茶圣”。

Q9、我國茶葉飲用經(jīng)歷了哪幾個不同的階段?

我國飲茶已有幾千年的歷史。不同的歷史時期、不同的茶類有不同的烹飲方法。

大體說來,唐代以前,多為粗放煎飲,即將茶葉和姜、鹽等混在一起煮,“渾而食之”,叫“茗粥”,也叫“羹飲”。

到了唐代,重視餅茶,飲用時,先將茶餅烤炙、碾末,然后用水烹煮,稱作“煮茶”或“煎茶”。

宋代仍重餅茶,飲用時也是先研茶末,將茶末放在茶盞之中,先加少量水“調(diào)膏”,再逐步加沸水并用茶筅擊打出泡沫,這種方法叫“點茶”。

明代以后主要飲用散茶,飲茶的方法也改為泡飲,即將茶葉置于茶碗或茶壺之中,直接用沸水沖泡。這種方法也叫“撮泡”。泡飲之法,一直沿用到現(xiàn)在。